基隆市政府社會處於8月27日假基隆市災害應變中心舉辦「基隆市民防總隊-救濟站114年度常年訓練」,特別邀請基隆市強韌臺灣協力團隊劉芷妤助理教授蒞臨指導。課程內容結合戰時與核子事故情境,深入探討資源調度、救濟站指揮架構、物資發放與管理等要點,藉由系統性訓練全面強化救濟站在災害下的應變能力,提升防救效能。

劉教授首先指出,臺灣因地處環太平洋地震帶與亞熱帶季風區,主要的災害型態以颱風與地震最為頻繁,不僅發生次數多,對社會與民生的影響也極為深遠。她強調,颱風往往伴隨短時強降雨,易造成大規模土石流、淹水與基礎設施中斷;而地震則可能在瞬間導致建築倒塌、交通癱瘓,甚至引發次生災害。為讓學員更具體理解災害的複合性與嚴重性,她以2011年3月11日東日本大地震為案例,說明地震、海嘯與核子事故連鎖發生所帶來的巨大衝擊。

在此基礎上,劉教授進一步引出核子事故議題,詳細解釋輻射災害的定義,並介紹國際間對核子事故的不同分類方式,包括因設備故障、外力破壞或自然災害所造成的核能設施事故。她提醒學員,雖然核子事故相對少見,但一旦發生,影響範圍廣且持續時間長,對環境、社會與健康的衝擊難以估量。因此,建立正確的知識基礎,不僅能避免錯誤資訊引發的恐慌,也能幫助民眾在面對潛在核子事故時採取正確的應變行動。

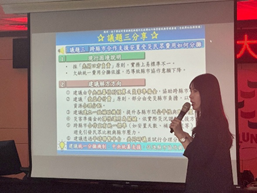

劉教授強調,救濟站與避難收容處所在災害應變中扮演關鍵角色,不僅是災民臨時安置與物資發放的場所,更是維繫秩序、整合資源與安撫人心的重要據點。她詳細說明救濟站的資源調度與運作模式,包括災後物資的收集、分配、儲存管理,以及如何依據災情規模與人口需求,彈性調整供應流程,確保每一位受災民眾都能及時獲得基本生活保障。

同時,劉教授提醒,當重大災害來臨時,政府部門的人力與資源往往有限,單靠公部門難以應付龐大的需求。這時,民間的「防災士」與社區自主防災組織便成為不可或缺的支援力量。他們能協助進行人力調度、物資發放、收容所秩序維護,甚至在資訊傳遞與居民安撫上發揮實質作用。唯有透過公私協力,政府與民間攜手合作,才能在有限資源下最大化防救效益,達到維護市民生命安全與社會安定的目標。

課程最後聚焦於救濟站物資發放與管理,提醒民眾重視災後黃金72小時,平時即應預先儲備必要物資,以確保基本生活需求;同時介紹政府近期推動的「無腳本演練」,透過即時討論與互動模擬,累積災害應變的實務經驗。透過本次訓練,學員對災害應變、物資管理與資源調度有了更深入的理解,並逐步建立「平時整備、災時應變」的觀念。基隆市社會處也強調,未來將持續優化訓練內容,強化救濟站專業能量與防災效能,確保市民在面對各類災害時能獲得完善保障。